公文は意味ない?いや、僕は“やってよかった派”です

ネット上ではよく見かける議論。

「公文って意味あるの?」

「あれじゃ思考力つかないし、中学受験には役に立たない」

「計算しかできない子になる」

「お金の無駄じゃない?」

実は僕自身、小学生の頃に公文算数をバリバリやっていた当事者です。

そして娘が低学年時にタブレット型教材「RISU」を使わせてみたのですが、量が少なく感じて、最終的には自分が昔やっていた“公文”をやらせていました。

結果はというと……

自分には最高にハマった公文も、娘には“かなりの苦行”だったようで。(でもなんだかんだで2年くらいは続けていました)

でも、それでもなお「公文って、誰しも一度はやってみる価値はある」と感じています。

今日はその理由と、体験をふまえたメリット・デメリットを、率直に書いてみます。

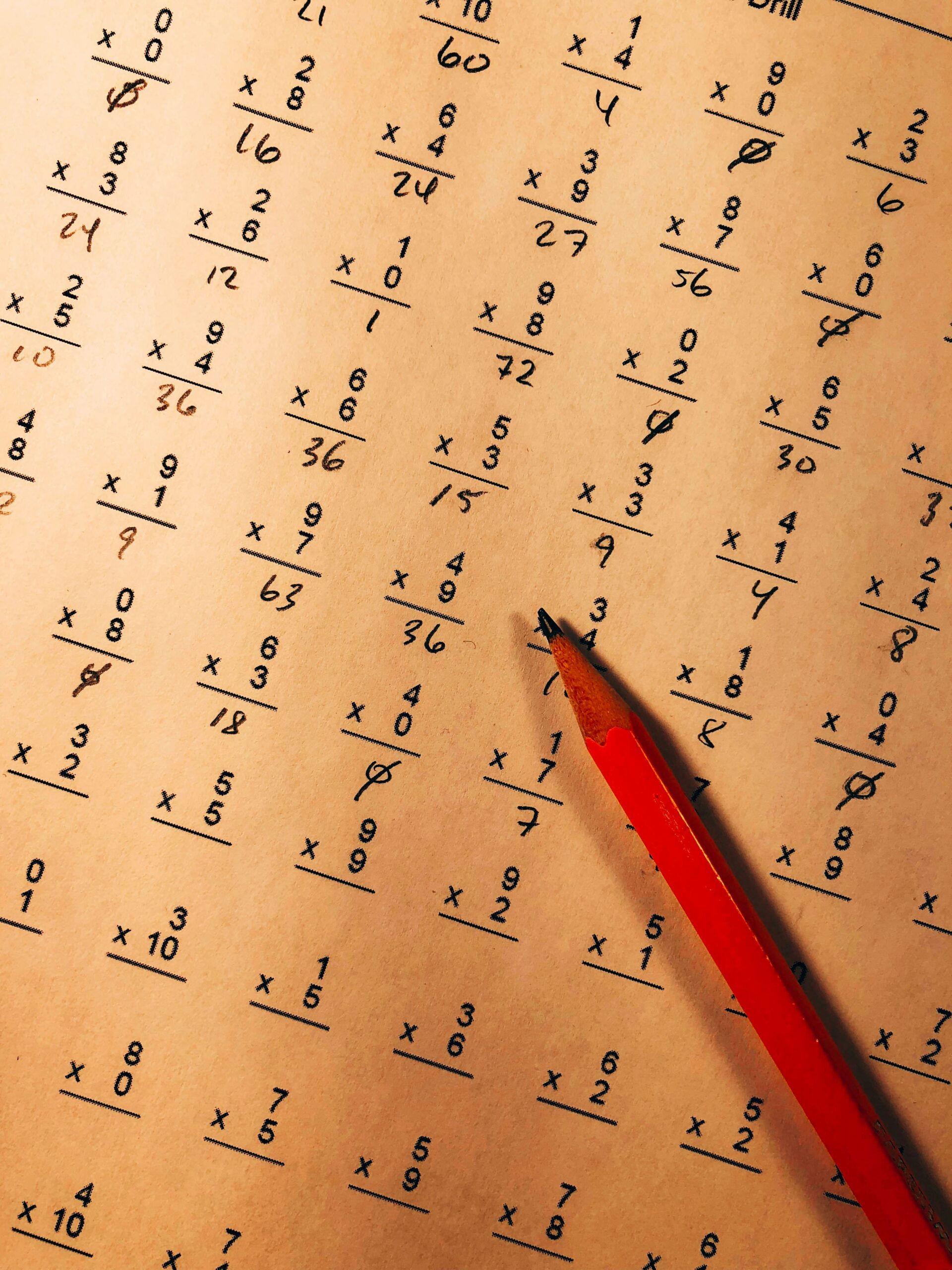

僕は小学生で“算数全クリ”していた

当時の僕は、公文の算数を小学校低学年で修了。

まだ周りが九九で苦戦している頃、僕はすでに中学の数学に入っていた。

この先取り学習による恩恵は、本当に大きかった。

- 算数に対してポジティブな気持ちが持てた

- 学校の授業は楽勝。周囲に教えてあげたりして、自己肯定感が上がった

- 中学で数学が苦手になる“深海魚”を避けられた

- 数学が得意だからこそ、英語など他教科に時間を割けた

まさに「計算力=学習の土台」だと実感しました。計算力があるということは、算数周辺の効率が上がるということ。算数の学習効率が上がれば、応用問題を解いたり、他の科目にかける時間が増えたり、良いことしかありません。

娘にはうまくハマらなかった。それでも意味はあると思う

RISUの後、公文を選んだのは、「この子にも地力がつくかもしれない」と思ったから。

でも、正直うちの娘には公文はきつかった。

- 単調で飽きる

- プリントの山にやる気が出ない

- 毎日の学習が「修行」にしか見えなかった様子

結果的に続けることは難しく、やめることになりました。

でも、「だから公文はダメ」とは僕は思っていません。

「意味ない」と言われるけど、批判はちょっとズレてる

よくある批判:

「公文やっても文章題は解けない」

「応用力が身につかない」

それ、そもそも“公文が目指してるもの”とズレてます。

公文は、反復によって“計算力=地力”を底上げするメソッド。

応用力や思考力は、上がった基礎の上に別教材や塾で積み上げるべきもの。

むしろ、公文で計算が爆速になっていれば、応用学習がぐっとラクになる。

公文の“本質的な強み”

- 圧倒的な演習量

- 熟練の先生による進度調整(親きちんと見極めるのは難しい)

- 「やればできる」を積み上げていける自信

- できればいくらでも先取が可能なカリキュラム

よく「家で問題集やればいいじゃん」と言われるけれど、

それを“毎日やらせる仕組み”と“絶妙な調整”があるのが公文の強さ。

僕自身、子どもの頃に親主導でそれをやれるかと言われたら、絶対ムリでした。親だと期待が故に、実は消化しきれていないのに無理やり先に進めようとする、とかあると思います。

公文のデメリットも正直に書いておく

- 合わない子にとっては地獄のようなつらさ

- 図形や文章題は入っていない(別教材が必要)

- 内容に比べて月謝はやや高めに感じる人も多い

「無理にやらせたら勉強嫌いになった」みたいな声も、たしかに聞きます。

タイミングは「幼稚園年少〜年中」がおすすめ

個人的に、一番ハマりやすいのは年少〜年中ごろ。

- 学校の宿題が始まる前に習慣化できる

- 小学3年生くらいで“算数一通り終わる”子も多い

- その後、中学受験・高校受験で数学に困らなくなる

とくに、算数を武器にして中学受験を乗り切るスタイルを目指すなら、公文の“基礎地力”は強力なアドバンテージになります。

最後に:副業にも通じる“地味な積み上げ力”

最近は副業でブログを書いているけど、

ふとあの頃の公文を思い出すことがあります。

「あの地味で退屈だった積み重ねが、今の自分の“積む力”の原点かもしれないな」と。

100記事にもまだ到達していない今だけど、

いつか「1000記事書いた人」として、異常な量の積み上げを誇りたい。

そう思えるのは、あの頃の経験があるからだと思っています。

コメント